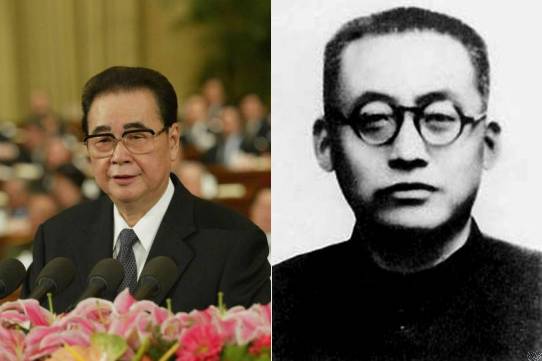

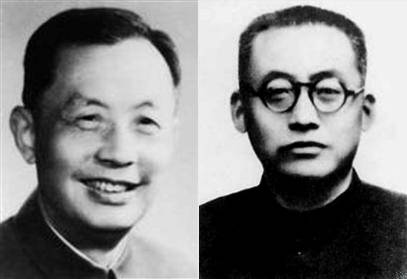

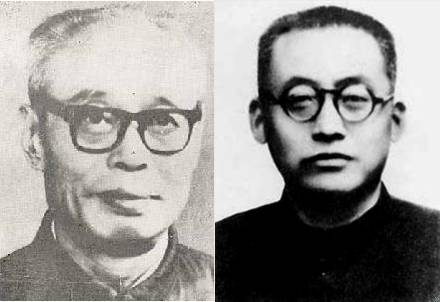

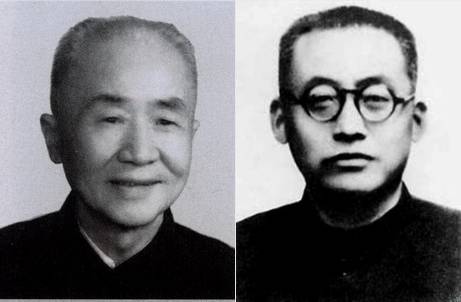

纵观陶行知的一生,对其形成生活教育理论与开展各种教育实践产生重大影响的,主要有三大群体:江浙教育前辈群体、哥伦比亚大学师友群体、进步学生群体。这三个“朋友圈”群体对陶行知的人生定位、Z6尊龙凯时官方网站价值取向、理论创新与实践追求产生了关键性的影响。 陶行知的进步学生群体是在不同时期的办学实践中逐步形成的,主要包括:他任教东南大学时的学生张宗麟、王越、金海观等,晓庄师范时的学生刘季平、张劲夫、方与严、戴伯韬、操震球、程今吾、王洞若、孙铭勋、董纯才、汪达之、马侣贤、徐明清、石俊、叶刚、谢凤韶、高缨等,工学团的学生、方明、杨应彬、许翰如等,育才学校时的学生、张昌、胡晓风、田大畏、李治元、陈尧楷、徐永培、徐相应等,社会大学时的学生陈作仪、韦德富、任士学、汪文风等。 原国务院总理、全国会委员长,曾为育才学校自然组学生。他于1939—1941年初在育才学校读书,时名李远芃。他在育才学校学习期间,得到了陶行知的亲自教诲,陶行知吃苦耐劳、勤俭节约的生活习惯,爱生如子、诲人不倦的师长风范给他留下了深刻印象。在1946年8月撰文纪念陶行知时讲道:“忆及先生生平为人民服务的事迹,特别是在一九三九年的育才学校,我亲受先生教诲,他那艰苦朴实的作风,对待青年慈祥的爱抚,使我难以忘却。” 他还回忆了在育才读书期间学校的教学、管理情况:“校中学生的管理是发扬自治作风,实行集中制,提倡互助友好精神。”他对陶行知的生活教育理念记忆犹新,特别是对陶行知创作的《人生两个宝》记得很熟:“人生两个宝,双手与大脑。用脑不用手,快要被。用手不脑,饭也吃不饱。手脑都会用,才算是开天辟地的大好佬。”直到他离开育才学校数年后,还对育才学校的生活记得非常清楚。他记得1940年当局加紧破坏育才学校,迫使一些名师离开学校,陶行知让他们育才学生自力更生,“种地生产,解决学校困难”,这说明当时在育才学校读书时,陶行知对他的影响是很大的。因此之故,当1946年陶行知逝世后,深表悲痛。“我看到先生逝世的消息,心中很难过。……我们誓继承先生未竟的遗志,为中国的独立和平的事业而奋斗。” 原国务委员兼国家经委主任、中央顾问委员会的张劲夫(1914—2015),安徽肥东人。由于家庭贫困,无法在私立国文补习学校读书Z6尊龙凯时官方网站,于是在邓西亭老师的推荐下,他于1930年5月入陶行知创办的南京晓庄学校,可没多久,当局就查封了晓庄学校,张劲夫与大部分学生一样被驱逐出学校,入太平门蚕桑试验场去半工半读学习蚕桑。30年代初,他写信给在上海的陶行知,表达了自己想去上海工学团的愿望。经陶行知的同意,张劲夫于1932年冬到工学团工作,后来参与编辑《生活教育》杂志。“九一八”事变后积极参加抗日救亡宣传活动,1935年以后他担任工学团团长。因他在晓庄学校时就开始与地下党员接触,深受党员的影响,于是在1933年向党组织递交了,1935年12月加入中国党。 1936年陶行知发起成立国难教育社,让他担任总干事,此时他也是上海国难教育社总党团委员、战地服务团特别支部委员。1937年“八一三”事件后,他带领山海工学团部分师生及农友组成上海战地服务团,并亲任团长。10月领导上海战地服务团在卢汉的云南部队开展抗日救国宣传教育工作。上海沦陷后率战地服务团转入市郊打游击,不久调到江苏省委军委机关工作。新中国成立后,历任浙江省委兼浙江省人民政府财政经济委员会主任、华东军政委员会财政经济委员会副主任、国务院地方工业部副部长、中国科学院副院长、国家科学技术委员会副主任等职。1975年后,历任国务院财政部部长,安徽省委、安徽省省长,并兼任安徽省军区第一委员。1982年起担任中华人民共和国国务院国务委员兼国家经济委员会主任,是第八届候补中央委员,第十一、十二届中央委员,第三、四届全国政协,在十三大上被选为中央顾问委员会。 先后任国家教育部代部长、常务副部长、北京图书馆(现国家图书馆)馆长、文化部顾问的刘季平(1908—1987),原名刘焕宗,江苏如皋人。1927年2月,在江苏如皋师范学校加入中国党,因领导学生闹而被校方开除。1928年春,他慕名来到南京晓庄师范学校求学。陶行知的踏实俭朴、关心民众、无私奉献精神与党人的全心全意为人民服务宗旨有很多地方是相似的,因此,党人在此广泛开展活动,1928年底刘季平被党组织任命为晓庄师范第支部,同时,又被学校选为保卫本校与附近乡村免受土匪侵扰的晓庄联村自卫团的副团长。1929年,陶行知推荐他到北平慈幼院任研究部主任。他按照陶行知的办学理念,提倡学生自己管理自己,对儿童实行六大解放,遭到传统势力的压制与排斥。 1930年,他回到晓庄师范学校,被党组织任命为南京市委宣传部部长。当年4月,刘季平与继任党支部石俊为声援南京下关英商和记洋行蛋厂工作,组织了上万学生、市民参加,蒋介石以此为借口派兵查封晓庄学校。因遭当局追捕,脱险后去金陵大学,参与发动红五月全市斗争遭逮捕。在苏州狱中参加狱中斗争,被转入镇江侦缉队关押。1931年初,与同狱难友锉断脚镣越狱。1932年回上海后,在党的左翼文化总同盟的领导下筹建“上海教育者联盟”,出版《教育新闻》。6月,再次被捕。他设法托人带信告知陶行知:当天下午两点钟法庭就要开庭审理,只有律师出庭辩护才有可能摆脱绝境,而雇律师要交付500元大洋。陶行知在开庭前4小时得知消息后,便马上停止了正在举行的自然学园的会议,四处筹集资金,终于在开庭前将大洋如数交到了律师手上。正是在陶行知和律师的帮助下,原拟判得更重的刘季平仅被判了5年。 1933年,因在狱中发动犯人反对狱方残酷,刘季平被押送山东烟台监狱。他在狱中攻读《资本论》《六大文献》等,并撰写文章,设法送至上海陶行知手里,陶行知将其发表于《生活教育》杂志。1937年8月,获释回沪,参加国难教育社的活动,同时与戴伯韬等共同编辑《抗战教育》。之后,到桂林参加生活教育社,并担任常务理事,编辑《生活教育通讯》。1941年至苏中根据地任行署文教处长兼管行政学院、二专署专员等职。以陶行知的生活教育理论为指导,积极开展教育实践活动。新中国成立后,历任上海市人民政府秘书长、副市长、市委、山东省委处、安徽省委处、教育部代部长、常务副部长、北京图书馆馆长、文化部顾问等职。1984年10月,任中国陶行知研究会首届会长,是新时期陶行知教育思想研究与实践的积极支持者与推动者。 原教育部党组、常务副部长董纯才(1905—1990),是陶行知创办南京晓庄师范学校时的学生,20世纪30年代他又追随陶行知参加“科学下嫁”运动,是陶行知的得意门生之一。 1927年春,董纯才的父亲失业,家境困难,经济拮据。正当他徘徊在上学与失学的十字路口时,恰逢陶行知在南京创办晓庄师范学校,董纯才迫不急待地阅读完陶行知起草的晓庄师范学校的招生材料后,便当机立断到晓庄去。1928年2月,他正式入学,成为晓庄师范学校的第三批学生。入学后给他的第一印象是: 崭新的环境,崭新的生活。在洁白的雪下,晓庄师范安静而别致,全部房屋都是茅草屋顶,土红色干打垒的墙,大玻璃窗。屋前是宽敞的走廊,全是民族风格的建筑。这都是陶行知先生带领学生们自己动手建造的。 董纯才本来就抱着改造乡村、教育救国的理想来晓庄求学的,再加上陶行知这种朴实的工作作风和晓庄师范整洁的校容校貌给他留下了深刻印象,他马上就喜欢上了这所与众不同的学校。 董纯才在来晓庄前就曾先后就读于南方大学、国民大学、光华大学,因此他成为晓庄学校学生中仅有的三名大学生之一。入学的当天晚上,他目睹了陶行知甘于吃苦的精神。他让学生们睡在床上,他自己却睡在铺有稻草的地铺上,这让董纯才深受感动。在学校的日常教学和管理中,没有系统的课堂教学,教务、会计、庶务、扫地、放哨等均由师生自己来干,陶行知也亲自参加各项劳动。陶行知的模范行动,深深打动了董纯才的心。此时在他的心田里,已播下了勤劳朴实、热情为民的种子。 陶行知让董纯才筹备生物研究室,在董纯才与秉志老师的辛勤努力下,他们建起了由两间陈列室组成的生物研究室,他们和其他学生一道东奔西走、北上南下,几乎将长江中下游一带以及沿海一些地方的生物标本都采集齐全了。他们还在晓庄饲养了蛇、兔等动物。正是在晓庄的生物实验经历,为他在20世纪30年代撰写大量科普读物奠定了良好基础。 1930年晓庄学校被查封后,董纯才与生物组的同学带着显微镜等实验仪器回到了武汉。1931年春,陶行知从日本回国隐居上海后,便写信给董纯才,约他到上海参加“科学下嫁”运动。董纯才马上来到上海,加盟陶行知创办的“自然学园”。他参加编写了《儿童科学丛书》中的23册,近3万字。之后,他又编写了一系列科普读物:《游泳的动物》《爬行的动物》《攀缘的动物》《行走的动物》《动物大观》等。Z6尊龙凯时官方网站还翻译了苏联的科普作品,如《人和山》《不夜天》《几点钟》等,共20多万字。 1937年,抗战爆发后,陶行知发起了国难教育运动,董纯才为了寻求抗日救国的新曙光,于10月奔赴圣地延安,从此走上了的道路。 曾任中央教育部党组成员,人民教育出版社第一副社长兼总编辑,中央教育科学研究所筹备组组长、所长的戴伯韬(1907—1981),是陶行知晓庄师范学校的学生,跟随陶行知从事教育救国、科学救国事业前后二十多年。 戴伯韬是陶行知创办的晓庄师范学校学生中仅有的三名大学生之一。他在入晓庄师范以前,曾就读于江苏省立商业专科学校。他不喜欢从事商业工作。1926年当他从《乡教丛讯》上得知陶行知在南京创办晓庄师范学校后,便决定报名。当他见到闻名中外的教育家陶行知时,受到了陶行知的鼓励,于是于1927年3月离开江苏商业专科学校,来到南京晓庄师范学校,参加了由陶行知亲任主考的别开生面的入学考试。陶行知先是让他们报名入学的学生各自选一个题目进行演讲,之后就是让他们穿着草鞋去开垦荒地。经过一番艰苦劳动后,陶行知批准戴伯韬入学,成为晓庄师范学校的第一批学生。在校期间,当北伐军进入南京后,陶行知让戴伯韬等人组成了救护队,迎接国民军。之后,戴伯韬与其他同学在乡村发动和组织农民协会,开展打击封建地主和土豪劣绅的斗争。第二年秋,他从晓庄学校毕业,开始了乡村教育实践活动。1930年当局在查封晓庄学校时,戴伯韬与同学们一道开展护校运动。晓庄学校解散后,他流浪于上海、浙江等地。 1931年陶行知从日本归国后,开展“科学下嫁”运动,特邀戴伯韬来上海,创办了“自然学园”,对儿童进行科学普及教育。他还协助陶行知创办了儿童科学通讯学校,编写了《儿童科学丛书》,还与董纯才一起编写小学自然科学课本,后来又编写农民科普读物。1934年陶行知创办《生活教育》杂志,并指派戴伯韬负责编辑工作。其间他在该刊上发表了60多篇儿童科普作品。1936年,陶行知在上海成立国难教育社,让戴伯韬担任理事,具体负责《生活教育》杂志的编辑工作。抗战爆发后,陶行知又创刊《战时教育》,又让戴伯韬担任编辑。1937年9月,戴伯韬和刘季平等同学从上海转到武汉,10月该刊正式出刊,受到了武汉教育界的欢迎与好评。由于他表现出色,当年年底正式加入了中国党。 1938年9月,戴伯韬按照党组织的安排,从武汉来到重庆,他又将《战时教育》编辑部带到了重庆。1939年5月,他和王洞若、陆维特等协助陶行知筹备育才学校。7月,育才学校正式开学,陶行知任命戴伯韬为副校长。但由于的反对未能任职,他只好开展地下党活动。后来他奔赴苏北解放区开展教育工作。 作为陶行知的学生,戴伯韬在思想上、工作上对陶行知的帮助都很大。他既是陶行知在教育理论上的学生,又是陶行知事业上的得力助手,同时对陶行知的思想也有积极影响。 曾任中国教育工会主席、党组、中国陶行知研究会会长的方明(1917—2008),是陶行知创办的山海工学团学员,陶行知生活教育学说的尊崇者、宣传者和实践推动者。 1934年夏,方明从《申报》上刊载的陶行知创立的中国普及教育助成会招聘工读生广告后,便辞去苏州钱庄的工作,只身一人来到上海,成为中国普及教育助成会的一名工读生。陶行知让方明等10名工读生在工学团充当小先生到农村进行普及教育,陶行知经常带给方明一些《生活教育》等进步刊物。当陶行知发现街头卖报的报童不识字时,他就专门指派方明去教那些不识字的报童,于是方明和另一位小先生将报童组织起来成立了“卖报儿童工学团”。方明每天在街头教这些穷孩子识字,使用的课本是陶行知编写的《平民千字课》。当时《良友》画报还专门刊载了一幅照片:在街头的一个墙角,二十几个孩子围坐在方明的周围,大的十几岁,小的似乎只有六七岁。方明蹲在地上,正在给工学团的孩子们放留声机。照片下面的说明写着:“教育专家陶行知创办的流浪儿童工学团,这位进步的知识分子正实施国难教育工作。”1936年1月,陶行知在上海创立国难教育社,方明参加了该组织,并将流浪街头的儿童召集到借来的一间房子里,进行识字教育和国难教育。1937年抗战爆发后,他加入了中国党。后来一直从事教育工会工作。1985年中国陶行知研究会成立后,他先后任秘书长、副会长、会长,为宣传和实践陶行知的生活教育理论竭尽了全力。他还关心教师权益,倡设教师节,提出制定《教师法》,得到了教育界广大教师的好评。 (1919—2011)是张劲夫的弟弟,原山海工学团小先生、地下党员。新中国成立后曾任教育部党组成员、中央教育科学研究所所长。他在《党在白区教育的一个据点》一文中写道:“由于中国形势的发展和陶行知先生本人的思想进步,山海工学团已经成为上海地下党领导的一个新主义教育的据点。许多的学者、知识分子到过山海工学团讲学。”上海地下党领导的两个进步组织,“左翼教育工作者联盟”(简称“教联”)和“中国青年反帝大同盟”(简称“中青”)就设在山海工学团内。“教联”的主要成员有徐明清、王洞若、张敬仁、张劲夫、王东放等人。“中青”的主要成员有毛远耀、林一心、宋任远、钟民、方明、、戴季康等人。这些都是地下党员,也是山海工学团的主要“工师”。1935年后,山海工学团还正式成立了地下党团组织。第一任党团是王东放,组织委员林一心,宣传委员。晨更工学团的陈企霞、袁超俊、柴川若、王东放、赵璋五人,因从事地下活动而遭逮捕,晨更工学团也因此被封闭。陶行知对山海工学团的活动,尽力予以保护,当局曾几次派人进山海工学团搜捕,都被陶行知顶了回去。 这个进步学生群体,在一定程度上对陶行知一生的思想转变产生了重大影响,同时陶行知爱国奉献、心系民众、踏实敬业、吃苦耐劳的优秀品质给他的学生们也留下了深刻印象,时刻激励与鞭策着这个群体的每一位成员,将人民的利益视为最崇高的利益,将民族解放大业作为毕生的追求。他们之中的大部分人终生奋斗在文化教育战线,这是与陶行知的直接教育、熏陶与影响分不开的。